Jacques Etienne Victor Arago

(10 mars 1790, à Estagel - 27 novembre 1854, à Rio de Janeiro)

Journaliste, écrivain, dessinateur, voyageur.

Quelques mots de sa vie ↑

é quatrième d'une famille de huit enfants, son père, royaliste rallié à la République, fait partie de ceux qui dirigent le village d'Estagel, dans les Pyrénées Orientales, comme maire, juge, conseiller départemental.

Seul de ses cinq frères à ne choisir ni la carrière militaire ni l'aventure politique, il va également s'en distinguer par un tempérament inquiet, un peu instable, sujet à de brusques revirements.

Après des études à Perpignan et Montpellier, il intègre Saint Cyr, puis est exclu, pour son tempérament querelleur. Il s'engage alors dans la marine, puis y renonce. Il se marie en 1809 avec Marie-Antoinette Catherine Brunet, avec laquelle il a deux enfants, puis quitte rapidement femme et enfants pour voyager en méditerranée, un voyage qui lui permettra d'accumuler, déjà, très tôt, beaucoup de connaissances, comme dessinateur déjà. A son retour, il commence des études de droit à Toulouse, mais n'aurait pas été très assidu.

En 1817, avec l'appui de son frère aîné François (savant et homme politique), et sur la recom-

Le moment de l'histoire de ce voyage, de 1817 à 1820, n'est pas tout à fait indifférent, puisque c'est l'époque où, après toute la période révolutionnaire et l'Empire, qui voyait toutes les puissances européennes liguées contre la France, Louis XVIII est au pouvoir, les puissances alliées

sont rassurées, la guerre s'est éloignée, et malgré une occupation du territoire et des réparations exigées, le gouvernement de Paris est en partie libre de ses mouvements : il se réapproprie, par exemple, les colonies qui lui ont été rendues par le traité de Paris de 1815 (c'était le but du voyage, en 1816, du bateau devenu célèbre La Méduse, un an seulement avant le départ de l'Uranie : amener au Sénégal artisans, fonctionnaires, familles, pour reprendre possessions des comptoirs ou autres établissements), ou, autre exemple, il envoie une expédition, on imagine pour essayer de compter parmi les puissants comme puissance exploratrice, expédition d'exploration telle que vont la pratiquer les savants (naturalistes, linguiste, astronome, géographe, médecins) embarqués au nom du roi, et à ce titre en lien avec les autorités des pays traversés, sur la frégate Uranie.

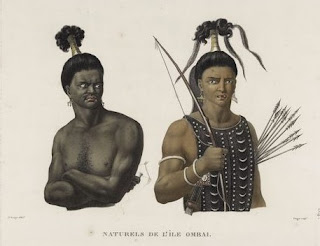

Jacques Arago, lui, rapportera de ce voyage autour du monde un récit et des dessins (dont on voit quelques exemples ci-dessous), se montrant là talentueux, intéressant, novateur même par sa manière réaliste de décrire les peuples des Îles Sandwich (Hawaï), de la Nouvelle Hollande (l'Australie), des Îles Carolines ou Mariannes par exemple, comme s'il avait fixé par ailleurs, sur le papier, des mondes, des réalités, des mœurs sur le point de disparaître. Ce livre, d'abord intitulé Promenade autour du monde, publié en 1822, récit épistolaire, (est parallèlement publié, en 1824, un compte-rendu méthodique, scientifique, du même voyage par le capitaine du navire, Louis Claude de Saulces de Freycinet), suivi d'une nouvelle version en 1840, récit classique cette fois, une réécriture aussi, Voyage autour du monde, souvenirs d'un aveugle, ce livre donc connaîtra un très grand succès de librairie, le grand succès de Jacques Arago d'ailleurs, avec plusieurs éditions, longtemps même après sa mort (Le site de Gallica propose notamment l'édition de 1868,) ainsi que des traductions, et ce dès 1823. Je propose ci-après quelques mots pour parler de ce livre.

De retour en France, en 1820, il passe d'une ville à l'autre, de Bordeaux à Rouen, Toulouse, Paris, d'un métier à l'autre, il se démultiplie

, dit François Sarda (qui a écrit un ouvrage sur les frères Arago), de créateur de journaux (Le Kaléidoscope, Qui vive ?, La tribune dramatique, des journaux parlant souvent des représentations théâtrales) à caricaturiste politique (de tendance antimonarchiste et anticléricale), de journaliste dans diverses publications à auteur, dans l'esprit du temps, de vaudevilles (très courts et souvent en co-écriture) ou de physiologiesEtude, portrait d'un état moral ou intellectuel, d'une classe sociale ou d'une profession ... considérés comme typiques., il écrit beaucoup, des essais, des livres d'histoire (dont une Histoire de Paris... de 1841 à 1852), des articles, M. Sarda parle de lui comme d'un « industriel de la plume ».

Malgré sa vie agitée, malgré son entregent, ne serait-ce que comme tout journaliste, et même s'il se remarie, en 1842, après le décès de sa première femme, avec Victoria Pleurs, qui se fera connaître comme compositrice de romances, de plus de trente ans sa cadette, nous reste cependant cette impression d'un homme qui, aurait traversé sa vie dans une grande solitude. C'est vrai en tout cas comme une image de sa cécité précoce (il devient totalement aveugle en 1837, un diabète) qui l’a isolé, bien entendu, sans l'empêcher d'écrire. C'est vrai également comme illustration de sa volonté d'indépendance, quand d'autres le disent aussi impressionnable

, peut-être pour dire susceptible ou ombrageux, tempérament en tous cas que l’on peut analyser de temps à autre comme un « caractère épineux », dit Guy Jacques, son biographe, volontiers irrité et irritant, querelleur, propre à s’annihiler les relations aux autres, ce qui est vraisemblablement arrivé, et c’est même ce qui aurait en partie rendu ses projets assez souvent éphémères, lui qui d’autre part tenait peu en place, comme s’il fuyait sans cesse. Et toujours des demandes d'aide et d'argent autour de lui... jusqu'à se rendre exaspérant même pour ses proches.

Au moment des événements de juin 1848, Jacques Arago aurait essayé de jouer les médiateurs auprès des insurgés, avant que La toute récente IIème République (elle a été proclamée le 24 février précédent), émanation du peuple, ne donne, avec beaucoup de légèreté sans doute, les pleins pouvoirs de répression au général Cavaignac qui ordonne de tirer sur le peuple (on parle de quatre mille morts), mettant ainsi un terme sanglant aux espoirs d'émancipation et de participation populaire à la vie politique, tandis que, après un court printemps insurrectionnel dans l'Europe toute entière, dit « le printemps des peuples », se réinstallent un peu partout les régimes autoritaires.

Mais Jacques Arago reprend le voyage, et de nouveau un récit, sans dessins cette fois, puisqu'il est désormais aveugle. C'est Les deux océans, récit d'un voyage d'à peu près un an et demi, réalisé entre 1849 et 1851. Embarqué sur l'Edouard à la tête d'une compagnie de chercheurs d'or, afin de rejoindre la Californie, il est débarqué à Valparaiso, au Chili, pour avoir, selon toute vraisemblance, et même s'il se peut que le commandant du navire ait eu des torts, semé la discorde parmi les passagers et entrainé les marins à la désobéissance. Il reviendra lentement, notamment par Tahiti (où il rencontrera longuement la reine Pomaré) et le Brésil, pays qui n'a cessé de l'envoûter par la douceur de son climat et la beauté de ses paysages, lui qui dénonça sans ambigüités dans le même temps, dans son Voyage, le fléau que représente l'esclavage qui y est alors pratiqué, un pays, et une ville, Rio, vers lesquels il reviendra, une fois encore, à la toute fin de 1854, comme s'il y allait juste pour y mourir, en novembre 1854.

Et Marceline Desbordes-Valmore ↑

Marceline Desbordes-Valmore l'a rencontré à Bordeaux dans les années 1820 (soit assez rapidement après le premier voyage de Jacques Arago autour du monde), après 1823, chez Cécile Rémy, ancienne actrice au Grand Théâtre de Bordeaux, qui, pour l'heure, s'occupe d'un cabinet de lecture rue de l'Intendance. C'est, en effet, à Bordeaux que Jacques Arago crée, en 1825, un journal, le Kaléidoscope, hebdomadaire dans lequel, notamment, il commente les représentations du Grand Théâtre, où joue précisément Prosper Valmore qu'il critique avec une bienveillance très certainement méritée ; à la même époque il publiera également, à plusieurs reprises, dans ce même journal, des vers de Marceline Valmore.

En 1832, alors que Marceline Valmore est de passage à Paris pour amener Hippolyte, son fils, de Rouen à Grenoble, où il va suivre ses études, elle cherche à placer son nouveau recueil, Les Pleurs, et Jacques Arago lui apporte des liens utiles : il lui fait connaitre un nouvelle éditeur, Gervais-Hélène Charpentier (il a 27 ans, en effet débute, et Les Pleurs de MDV sera un des premiers livres de son catalogue, en 1833), et l'entraîne chez Amable Tastu, poète et écrivain, grâce à laquelle, notamment, elle rencontrera Sainte-Beuve peu de temps après.

Enfin, nous savons que Jacques Arago accompagnera Marceline Valmore à Londres, en 1843, pour aller rechercher Ondine (alors en traitement au dispensaire tenu par le docteur Paul CuriePaul Curie (1799-1853), médecin homéopathe. Nous savons qu'Eugène, son fils, visitera les Valmore à plusieurs reprises, alors qu'il poursuit ses études à Paris ; il deviendra lui aussi médecin. Paul Curie est, par ailleurs, le grand-père du célèbre physicien, Pierre Curie.,) comme un homme certainement à même d'affronter une éventuelle résistance (que MDV devait craindre de la part d'Augustine Curie et de Paméla Branchu.)

Les lettres de MDV à Jacques Arago.

- 13 mai 1833

- 19 septembre [1841]

- 22 novembre 1842

Bibliographie ↑

- Jacques Arago, Voyage autour du monde: souvenirs d'un aveugle, édition de 1868. 412 pages. [Préface de Jules Janin]. [Lexique, notes scientifiques de François Arago, illustrations.]

(Visible sur Gallica)

S'il l'on devait parler de ce Voyage en peu de mots, de ce livre qui est en même temps itinéraire, récit d'événements, description anthropologique (les mœurs, les coutumes, les outils, les vêtements des peuples rencontrés, par un récit ou par un dessin souvent), livre d'histoire, guide de voyage, autoportrait, le tout sur un ton assez léger, comme en passant, s'il fallait enfin parler de ce Voyage en peu de mots, on pourrait dire qu'il se partage entre désenchantement et bonheur.

Le désenchantement c'est la réalité du voyage lui-même. C'est le climat qui exige de grands efforts avec les ouragans, les orages, les tempêtes, jusqu'au naufrage aux Malouines et ces longues semaines avant d'être secourusIls sont secourus, ramenés à Montevideo, par un navire américain, La Physicienne, navire qu'ils achètent pour revenir à Cherbourg, via Rio de Janeiro ; c'est la cohabitation entre cent cinquante passagers, sauf erreur, monde viril uniquement, peu d'intimité, pendant de très longues traversées ; c'est l'ennui du calme plat ; et puis les privations alimentaires, les maladies, dysenterie, scorbut, les morts. Mais le désenchantement c'est aussi la réalité du monde. C'est la misère, le dénuement total dans laquelle vivent certains humains que Jacques Arago rencontre, notamment en Nouvelle-Hollande (Australie) ou aux Îles Sandwich (Hawaï). C'est le monde colonisé surtout (que, dans certains cas, on voit en dépit même de Jacques Arago,) qui fait qu'au lieu d’avoir affaire à un monde ouvert et libre, on a souvent affaire à un monde fermé, cadenassé, c'est ce que l'on ressent à la lecture, avec des lois rigoureuses et inhumaines imposées par le sang souvent, la brutalité, la tyrannie, la mise en esclavage, le vol, par une minorité d’hommes, monde de la loi du plus fort, appuyé d'ailleurs sur la religion, monde cynique qui sait que pour se maintenir, il faut laisser les gens qu’il domine dans l’ignorance et la misère. Alors, même si Jacques Arago voyage avec ses préjugés, et qu'il est à de certains moments très intransigeant, voire mauvais, avec les autres peuples, reconnaissons qu'il condamne fermement l'esclavage, et que, sans pourtant remettre en cause la puissance et la présence coloniale au contraire (il ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement, de son indignation,) il dénonce les ravages de la colonisation : « Dès que la civilisation fait une trouée quelque part, on est toujours sûr de voir couler autour d'elle des larmes et du sang. ».

Mais dans ce monde de violence et de malheurs, il y a pourtant aussi de rares bonheurs. C'est celui de Jacques Arago qui se plaît là, ravissement volontaire, dans le voyage, porté par la corvette, comme après, dans l'écriture du voyage, indépendant et léger : Voilà la vie errante qui me plaît et que j'ai adoptée dès mon départ, au profit de mes plaisirs et de mon instruction.

Sans doute le voyage comme l'écriture mettent-ils en marche son esprit, ses pensées, ses rêves, son imagination, sa faculté de ressentir, une mobilité indispensable à l'homme mélancolique qu'il est très certainement, en proie à l'ennui et à la pesanteur de la vie. Mais son bonheur c'est aussi la douceur de vivre dans certains endroits du globe : on a vu pour Rio, où il reviendra d'ailleurs ( Je vous l'ai dit, le Brésil est un immense jardin

), mais il y a aussi Wahoo ou Mowhé, dans l'Archipel d'Hawaï, ce lieu de délices

, cette île si tranquille, (...) calme de toute passion funeste

. Le bonheur, ce sont aussi des rencontres, la camaraderie avec des marins de l'équipage, une jeune femme qui tombe amoureuse de lui et le couvre ou le couve de ses attentions, ou les entretiens avec Marie-Léopoldine, qui deviendra l'impératrice du Brésil peu de temps après. Son bonheur, son contentement, c'est encore la haute estime dans laquelle il tient certains personnages historiques comme James Cook ou le roi d'Hawaï Tamahamah (Kamehameha), pour lui ce grand roi, mort quelques temps avant son passage, qui a cherché à mener son peuple vers la civilisation, vers l'émancipation, cherché à l'arracher aux ténèbres. Grand bonheur enfin, pour lui, ravissement même, car il est comme emporté, il a comme un élan d'amour pour le peuple des CarolinesGroupe d'îles de l'Océan Pacifique Ouest, au nord de la Papouasie-Nouvelle Guinée, en Micronésie d'aujourd'hui il y revient à plusieurs reprises, termine quasiment son récit avec eux, un peuple qui, pour lui, se découpe, brillant, sur un monde de corruption et de malheur, peuple encore éloigné de la civilisation, et à qui il attribue toutes les qualités de franchise, de spontanéité, de cœur, d'habileté, de joie de vivre, de courage, de force et de grâce : Ces îles (Carolines) où vit en paix jusqu'à présent le peuple le plus beau, le plus doux, le plus généreux de la terre.

Et la corvette, jetant ses voiles au vent, repris sa course aventureuse.

- François Sarda, Les Arago, François et les autres, Tallandier, Collection Biographie-Figure de proue, Paris, 2002. 440 pages. [Préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie].

Une douzaine de pages seulement sont consacrées à Jacques Arago, mais on y trouve déjà nombre d'informations intéressantes, précises, propres à se faire une image d'un homme au caractère peut-être ombrageux, sans doute changeant, mais dynamique, entreprenant, courageux aussi, un homme intéressant et par sa volonté de vivre dans son siècle, et par certaines de ses œuvres : certains de ses dessins, son Voyage autour du monde ainsi que son Histoire de Paris... de 1841 à 1852, à tort délaissé par les historiens, selon François Sarda.

- Guy Jacques, Jacques Arago... ce frère inattendu, Les éditions François de Galice, 2018. 218 pages. [Illustrations, bibliographie.]

M. Guy Jacques, surtout à partir des écrits mêmes de Jacques Arago, a rassemblé tout ce que l'on pouvait connaître, je crois, de lui. Et on arrive à saisir quelque chose de la vie mouvementée et intéressante de Jacques Arago, de son dynamisme aussi, de son esprit entreprenant, aventureux même, de son caractère, séducteur certainement, proche des autres, mais compliqué en même temps, querelleur.

Pourtant, si, à travers cette biographie, Jacques Arago nous apparaît bien comme un voyageur et un dessinateur (l'examen détaillé de son voyage autour du monde de 1817 à 1820 est tout à fait intéressant, et on apprend beaucoup), novateur d'ailleurs dans son réalisme (écrits et illustrations), et c'est une partie essentielle de sa vie, qui le singularise, on le comprend, on voit beaucoup moins le journaliste ou l’auteur, notamment dramatique, qu’il a été aussi dans les années 1820-1840. On ne voit pas beaucoup non plus, voire pas du tout, sa vie personnelle, mais, sauf à partir de sa fratrie peut-être, j'imagine que là les sources font défaut. Quant à davantage d'éléments de contexte historique propre au XIXème siècle, lui aussi mouvementé, ils auraient peut-être été intéressants et justifiés d'ailleurs par le tempérament même de Jacques Arago, celui qui lui donnait l'envie de participer au monde, de le visiter, de le regarder, de le dire et de le montrer, d'exprimer aussi des opinions qu'il avait sans doute entières, ce XIXème siècle qui aurait pu faire figure de perspective pour appréhender cette vie, pour l'incarner, qui sait, un petit peu mieux encore.

- Ressources internet

Association ARAGO – DAFFA - Descendants et Amis de la Famille de François Arago

![Guy Jacques, Jacques Arago, ce frère inattendu, Les éditions François de Galice, [2018] Guy Jacques, Jacques Arago, ce frère inattendu, Les éditions François de Galice, [2018]](https://1.bp.blogspot.com/-X8-cRQJrDgQ/X60Ks7tQ3lI/AAAAAAAAHpI/QiZIyNCU5UgEcWSTYwJdT_RCBRqyULFRgCLcBGAsYHQ/s320/Guy%2BJacques-Jacques%2BArago-Biographie.jpg)